神経を抜いた歯は、治療後しばらくすると痛みが落ち着きやすいです。そのため、治療が終わった途端に「もう大丈夫」と思い込みがちです。しかし、神経のない歯は自覚症状が出にくく、知らず知らずのうちにダメージが蓄積していることがあります。治療しただけで安心せず、適切なメンテナンスを行い、できるだけ長く歯を保つ工夫が大切です。

「神経を抜いた歯は弱くなる」という話を耳にすると、不安に感じる方も多いかもしれません。この記事では、神経を抜いた歯がどのくらい長持ちするのか、また長持ちさせるためにはどうすればいいのかを歯科医の視点からわかりやすく解説します。

目次

- 神経を抜いた歯はどのくらい長持ちするの?

- 神経を抜いた歯が弱くなる理由

- 神経を抜いた歯のトラブル事例

- 神経を抜いた歯を長持ちさせるための具体的ケアポイント

- 定期的な歯科受診の大切さ

- 長持ちさせるための注意点

- よくある質問(Q&A)

- まとめのポイント

神経を抜いた歯はどのくらい長持ちするの?

神経を抜いた歯が実際にどれほど長くもつかは、患者様の口腔ケアや治療の精度、日頃の生活習慣などに左右されます。一般的には、以下のポイントを押さえることで神経を抜いた歯でも長期間使える可能性があります。

- 適切な根管治療が行われている

- 被せ物や詰め物の精度が高い

- 日々のブラッシングやフロスなどを丁寧に行っている

- 定期検診を受けている

ただし、神経のある歯よりもリスクが高いのは事実です。なぜなら、神経を抜いた歯は栄養や感覚が乏しくなり、かつ自覚症状が出にくいため、むし歯や歯周病の進行に気づきにくいからです。それでも、しっかりとメンテナンスを行っている方の中には、10年以上機能しているケースも多くあります。神経がなくても、「早くダメになる」というわけではありません。

歯の寿命に影響する主な要因

- むし歯・歯周病の進行

神経を抜いた歯は痛みに気づきにくいため、むし歯や歯周病が進んでも対処が遅れがちです。早期発見・早期治療が鍵になります。 - かみ合わせの力のバランス

噛む力が一点に集中すると、神経を抜いた歯に負担がかかります。歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合は要注意です。 - 詰め物・被せ物の精度

詰め物や被せ物に隙間があると細菌が侵入しやすくなり、二次的なむし歯や根の先の炎症を招くことがあります。 - セルフケアと生活習慣

ブラッシングやフロスだけでなく、食生活やストレス、睡眠の質も歯の寿命に影響します。歯ぎしり対策としてマウスピースを活用する人もいます。 - 定期的な歯科受診

神経を抜いた歯は症状が出にくい分、プロの目でこまめにチェックすることが不可欠です。

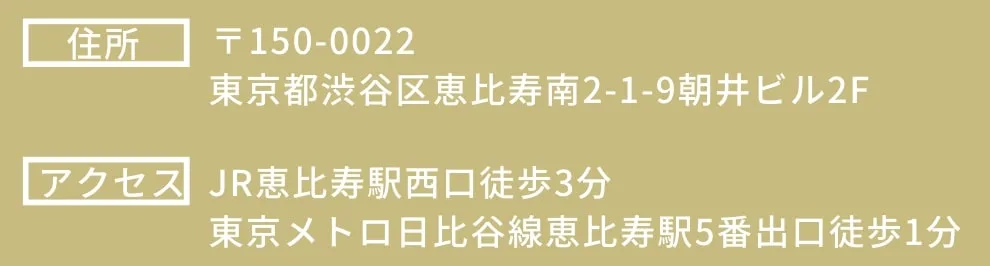

神経を抜いた歯が弱くなる理由

「神経を抜くと歯が弱くなる」というのは多くの方が聞いたことがあるかもしれません。具体的にはどのようなメカニズムで弱くなるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

1. 栄養供給が減少する

歯の神経には、歯に血液や栄養を届ける役割もあります。神経を抜くと血管も断たれるため、歯へ行き渡る栄養が減少し、歯質が脆くなりやすいのです。その結果、割れやすい状態になるリスクが高まります。

2. 痛みに気づきにくくなる

歯の痛みはむし歯や炎症のサインとなりますが、神経を抜いた歯では痛覚が大幅に低下します。進行性のトラブルが起きても症状がわかりにくく、気づいたときには大きく悪化しているケースもあります。

3. 防御反応の低下

歯が受ける衝撃や温度変化に対して、神経は感知と防御反応を担っています。神経がない歯ではこれらの感知力が落ちるため、強い力が加わっても“痛み”として認識しづらくなります。無自覚のうちに歯へ過剰な負担をかけ続けると、寿命を短くする原因になります。

4. かみ合わせの微調整が難しくなる

健康な歯は噛んだときの微妙な力を感じ取り、自然と力の配分を調整します。神経を抜いた歯ではこの力加減がわかりにくくなるため、周囲の歯や顎関節に悪影響が及ぶことがあります。力のアンバランスは歯の破折や歯周組織のダメージを助長する要因です。

神経を抜いた歯のトラブル事例

神経を抜いた歯は、むし歯の痛みが出にくいだけでなく、他のトラブルにも見舞われやすいです。代表的な事例を挙げてみます。

歯根の先端での炎症

根管治療によって歯の内部を清掃し、薬を詰める処置をします。もしその処置が不十分だったり、治療後に再感染が起こったりすると、歯根の先端部に炎症が生じることがあります。腫れや痛み、違和感が出る場合は早めに歯科医へ相談してください。

歯の破折(割れ)

神経を抜いた歯は、栄養や水分を十分に得られなくなるため脆くなりがちです。硬いものを噛んだり、噛み合わせの力が偏ったりすると歯が割れるリスクが高まります。大きく割れてしまうと修復が困難になり、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。

周囲の歯や歯ぐきへの影響

神経を抜いた歯が原因でかみ合わせにズレが生じると、隣の歯や対合する歯にも余分な負荷がかかります。さらに、歯ぐきが炎症を起こしやすくなったり、歯周病のリスクが高まったりすることも考えられます。トラブルが周囲に波及しないようにするためにも、日頃から注意深く観察することが重要です。

神経を抜いた歯を長持ちさせるための具体的ケアポイント

神経を抜いた歯は確かに弱点が増えますが、適切なケアを行えば長持ちさせることは十分可能です。次のポイントを意識しながら、毎日のセルフケアや定期的な歯科受診を行いましょう。

1. 丁寧なブラッシングとフロス

- デンタルフロスや歯間ブラシの活用

歯と歯の隙間の汚れをしっかり落とすことで、むし歯や歯周病のリスクを下げます。 - 痛みが出ない箇所こそ注意深く

神経がない歯はむし歯が進行しても気づきにくいため、意識して丁寧に磨きましょう。 - 歯ブラシの選び方や磨き方の指導

歯科衛生士からブラッシング指導を受けると、より効率的にケアができます。

2. 噛む力のコントロール

- 両側で均等に噛む癖をつける

片側だけで噛むと特定の歯に負担が集中します。食事の際は左右バランスよく噛みましょう。 - 硬すぎる食べ物や粘着力の強い食品に注意

神経を抜いた歯は衝撃に弱いため、過度な負荷は避けたほうが無難です。 - 歯ぎしり・食いしばり対策

就寝時の歯ぎしりが激しい方は、マウスピース(ナイトガード)で歯の保護を検討しましょう。

3. 被せ物や詰め物のチェック

- 隙間からの菌の侵入に要注意

被せ物や詰め物に小さな隙間があると、そこから細菌が入り、再び炎症を起こす原因になります。 - 定期検診時のメンテナンス

自分では確認しづらい箇所も、歯科医や歯科衛生士がチェックすることで早期発見が可能です。

4. 食生活の見直し

- 糖分の頻度を抑える

砂糖を多く含むお菓子や飲み物を頻繁に摂ると、むし歯のリスクが一気に高まります。 - 歯や歯ぐきを強くする食材

カルシウムやたんぱく質、ビタミン類が豊富な食事を意識しましょう。 - 酸性度の高い飲み物を控える

炭酸飲料やスポーツドリンクなどは酸性が強いため、エナメル質にダメージを与えやすいです。

定期的な歯科受診の大切さ

神経を抜いた歯は、自覚症状が出にくい分、問題が起きても「痛くないから大丈夫」と放置してしまいがちです。そこで重要なのが、3〜6か月に一度は歯科医院で検診を受ける習慣です。

- 早期発見と早期治療

レントゲン撮影などを行うと、肉眼では見えない根の先端の状態までチェックできます。軽い違和感がある程度でも、早めに診てもらうと深刻なトラブルを回避しやすいです。 - 被せ物や詰め物の劣化チェック

かみ合わせの擦り減りや小さな隙間があると、そこから細菌が侵入します。小さな修正で済むうちに対応すると、歯を長持ちさせやすいです。 - 歯周病の進行度合いの確認

歯周ポケットの深さや歯ぐきの状態を定期的に観察することで、歯周病の進行を食い止めることができます。 - かみ合わせの調整

神経を抜いた歯は感覚が鈍い分、かみ合わせのズレに気づきにくいです。必要に応じて調整を受けることが、歯への負担軽減につながります。

長持ちさせるための注意点

神経を抜いた歯をなるべく長持ちさせるには、日常生活の中でいくつか意識しておきたいことがあります。

1. 噛み合わせの違和感を放置しない

- 噛むときに不快感がある場合は要注意

微妙なズレでも、長期間放置すると歯や顎関節に悪影響を及ぼします。早めに歯科医院で相談しましょう。

2. 歯ぎしり・食いしばりの習慣を改善する

- 就寝時のマウスピース活用

歯ぎしりや食いしばりの力は想像以上に大きいため、歯の破損を招くリスクがあります。 - リラックスできる環境作り

ストレスが強いと歯ぎしりを起こしやすいとも言われています。ストレッチやマッサージで顎の筋肉をほぐすことも大切です。

3. 偏った食事や過度なダイエットに注意

- 栄養バランスを考慮する

極端な糖質制限や、特定の食品のみを摂取するダイエットは歯ぐきや骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。 - カルシウムやタンパク質を意識

歯や骨を強化するためには、牛乳や大豆製品、小魚などを適度に摂ることが大切です。

4. 市販の歯磨き粉や洗口液の使い方

- 研磨剤やアルコール濃度に注意

知覚過敏用の歯磨き粉やマイルドタイプの洗口液など、自分の歯と歯ぐきの状態に合ったものを選びましょう。 - 歯科医や歯科衛生士に相談

使う頻度や量、磨き方など、専門家にアドバイスを受けると安心です。

5. 加齢による変化を意識する

- 歯ぐきの後退や歯の摩耗

加齢によって歯ぐきが下がり、歯根が露出しやすくなります。神経を抜いた歯も長年の負荷でダメージを受けやすくなるため、ケアを強化しましょう。 - 定期検診の回数を増やす

年齢を重ねるほどトラブルが増える傾向にあるため、適宜検診の回数を調整することがおすすめです。

よくある質問(Q&A)

Q1:神経を抜いた歯が変色してきました。放置しても大丈夫ですか?

A:神経を抜いた歯は時間とともに変色することが多いです。軽い変色なら経過観察でも問題ない場合がありますが、見た目が気になる場合は歯科医院での対処を検討しましょう。 ・歯の内部から漂白する「ウォーキングブリーチ」という方法を行うケースもあります

・周囲の歯と合わせるために、被せ物の色調を調整する方法もあります

Q2:神経を抜いた歯なのに、しみるような感覚があります。異常でしょうか?

A:神経を抜いた歯は痛みが出にくい反面、歯ぐきや隣接する歯からの刺激を感じる場合があります。強いしみや痛みがある場合は、再感染や被せ物の不具合が疑われます。 ・早めに歯科医院でレントゲンや触診を受けましょう

・必要に応じて根管治療のやり直しなどを検討することもあります

Q3:神経を抜いた歯は歯周病になりにくいと聞いたのですが本当ですか?

A:神経の有無と歯周病の発症リスクは直接関係ありません。歯周病は歯ぐきや歯を支える骨に起因する病気なので、神経がなくても十分にかかる可能性があります。 ・定期検診で歯周ポケットの深さを測り、クリーニングを受けることが重要です

・神経がないため痛みに気づきにくく、発見が遅れるケースもあるので要注意です

Q4:神経を抜いた歯が割れた場合、必ず抜歯が必要になるのでしょうか?

A:割れ方や亀裂の深さによって異なります。歯根まで亀裂が達している場合は抜歯が選択されることが多いですが、浅い亀裂なら修復できるケースもあります。 ・軽度のヒビの場合は被せ物の調整で対応できることがあります

・少しでも違和感を覚えたらすぐに歯科医へ相談するのが賢明です

Q5:神経を抜いた歯はすぐに折れやすくなると聞いたのですが本当ですか?

A:神経を抜くことで歯が脆くなるのは事実ですが、適切に補強し、過度な力がかからないように配慮すれば長期間使い続けることは十分に可能です。 ・奥歯など噛む力が強い部位は、被せ物の形状や素材を慎重に選ぶと安心です

・日頃のケアと歯科医院での定期検診を欠かさなければ、寿命を延ばせるケースが多いです

まとめのポイント

神経を抜いた歯は、確かに栄養供給や痛覚などの点で不利な面を抱えています。とはいえ、だからといって必ず早期にトラブルが起きるとは限りません。根管治療がきちんと行われ、被せ物や詰め物の精度が高く、さらに患者様自身が毎日コツコツとケアを続ければ、10年以上しっかり機能させることも珍しくありません。

特に意識したいのは、むし歯や歯周病の予防、そしてかみ合わせの管理です。痛みを感じにくい分、早期の自覚が難しいので、定期的な歯科受診が欠かせません。もし気になる症状や違和感があれば、すぐに歯科医へ相談してください。

神経を抜いた歯であっても、適切なメンテナンスと予防対策を組み合わせることで、長く快適に使い続けることができます。大切なのは治療後も油断せず、日々のケアと定期的なチェックを怠らないことです。歯の健康を守るために、ぜひ参考にしてみてください。